このコンテストは受付を終了しました

大賞

へびおとこ

学校には、もうどうしたって行けない。あたしがたどりついたのは、図書館でした。

櫻井とりお

青春 完結

1時間40分 (59,420文字)

準大賞

神絵師

大場汐里、名門高校一年生。パクリ絵師はじめました。

沢村 基

青春 完結

1時間9分 (41,386文字)

準大賞

あの、この手はわたしの手

家族、友情、性の目覚め

笠井カヤナ(長澤沙也加)

青春 完結

1時間32分 (54,846文字)

【審査員講評】

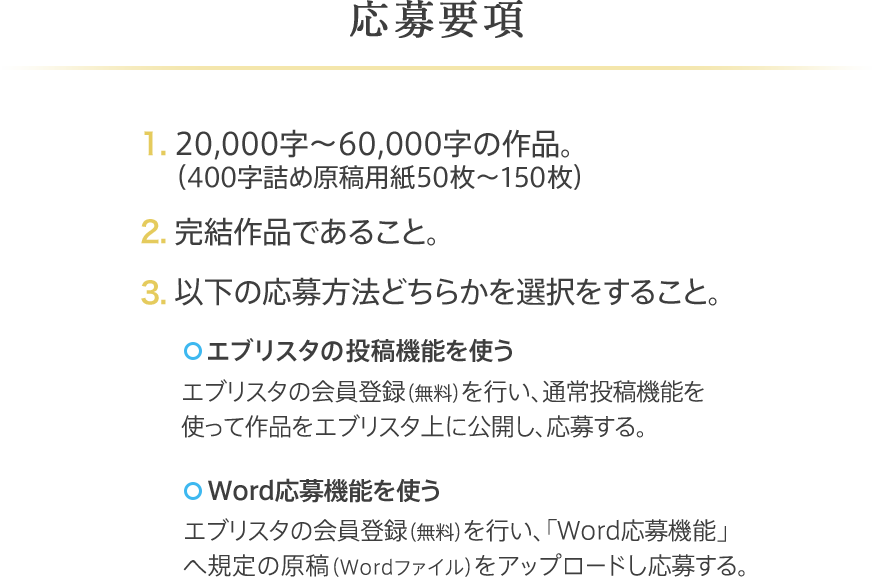

伊藤 亜由美(いとう・あゆみ)

氷室冴子さんの故郷岩見沢市とは映画「ぶどうのなみだ」(2014年公開/三島有紀子監督、大泉洋主演)の撮影で大変お世話になり、それ以来 お仕事やプライベートでも訪れる機会が多くなり、このたびこの文学賞の映えある第1回目の審査員を甚だ僭越ながらお引き受けさせていただきました。

普段は40歳を超えたおっさん達(TEAM NACS)が出演する舞台や映画、ドラマの脚本読みが多いので、久しぶりに「青春」を題材とした10代の女子の胸がきゅんとするような恋愛や親に対する反抗、葛藤、友人との蟠りだったりを文字体感する日々は現実を忘れて没頭してしまいました。

どの作品にも自分自身が30数年前のいわゆる青春時代に抱いていた感情との類似性もありましたが、親になって思春期の娘との様々な感情のぶつかり合いを経験してきたことを彷彿する表現もあり、自分自身と重ね読んでいて目頭が熱くなるものもありました。

この歳になり、このようなお仕事をさせて頂いたことに感謝しかありません。

大賞を受賞された「へびおとこ」は、不登校になった小学生の主人公が、毎日通う図書館の中で大人を冷静に観察しながらも、人を信じることや裏切らない、ブレがない信念に好感が持てたのと同時に、「へびおとこ」なるオトナの男性への恋心にも似た憧れ的な表現がとても心地良かったです。

ラストの図書館の天井を見上げるシーンは非常にドラマチックで、映像が頭の中を駆け巡り、読み終えた後の爽快感はダントツでした。

主人公のナレーションありきのドラマや映画の映像化もイメージできるような作品のような気がします。

準大賞の「あの、この手はわたしの手」、「神絵師」は表面的な母親に対する嫌悪とはうらはらな「母に認められたい」「母に本当の私を見つけてもらいたい」という深層心理が上手く表現されていたと同時に非常に共感した作品でした。

とにかく応募総数が800作品というビックリするような数で、改めて氷室冴子さんの世界観に魅了されている方が多いということに感動し、ご応募された全ての方々に感謝申し上げます。

できましたら、来年以降はこの文学賞に応募頂く方には、是非氷室冴子さんの生まれ育った岩見沢市に実際に足を運んで頂き、彼女が見ていた風景、空気を感じて頂いてから筆を取って頂けると嬉しいです。

そしてこの「氷室冴子青春文学賞」が氷室冴子さんはもとより、今回の審査をご一緒させて頂いた久美沙織さん、辻村深月さんのような素晴らしい次世代の小説家を生み出す北海道を、日本を代表する文学賞になることを心よりお祈り申し上げます。

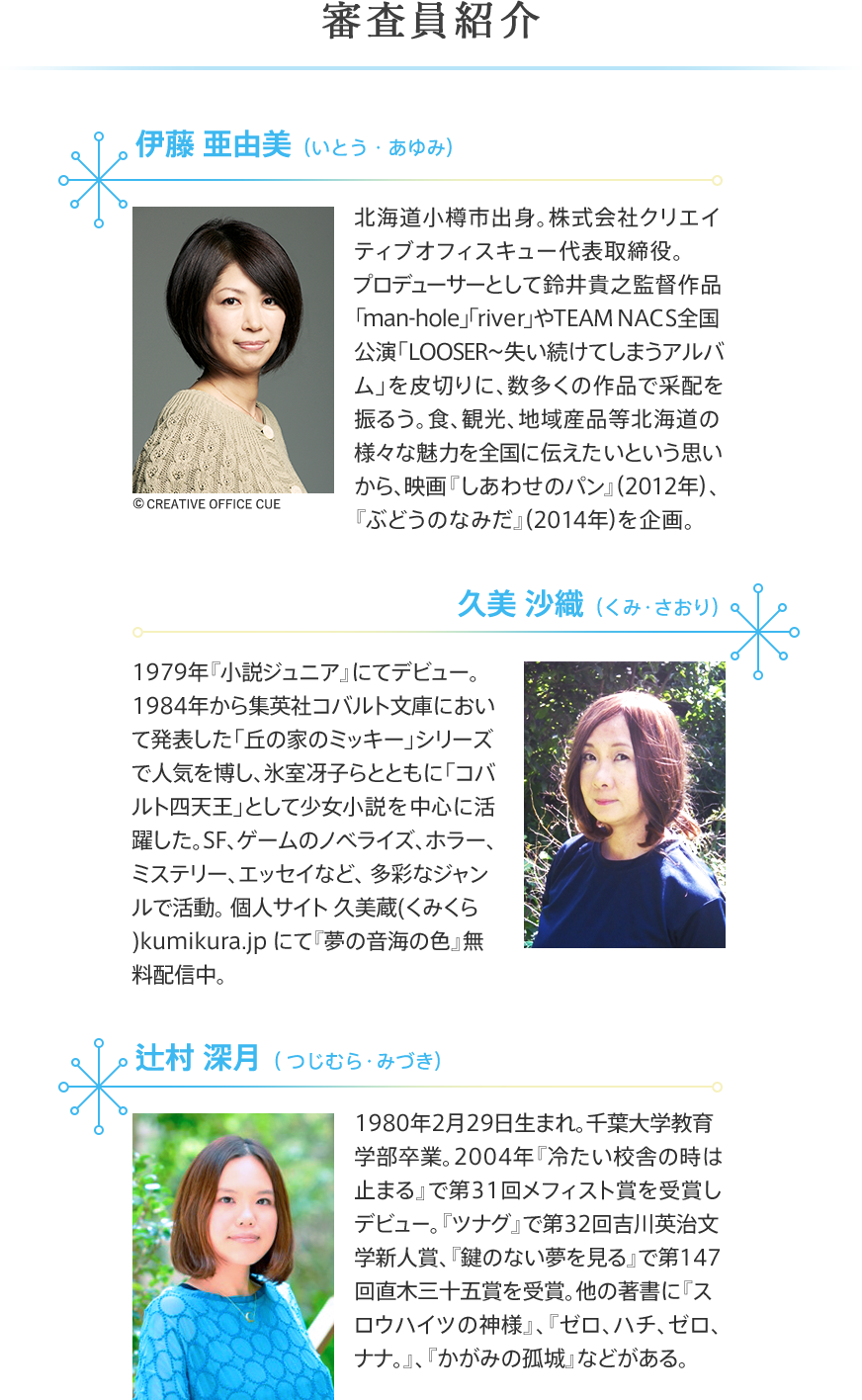

久美 沙織(くみ・さおり)

前世紀、昭和の昔、集英社に「小説ジュニア」という雑誌があり、ある時、青春小説の新しい書き手を募集しました。氷室冴子さんはその呼びかけに答えて早い時期にデビューした何人かのうちのひとり、私はカノジョの背中を見て大急ぎで必死に追いかけはじめたひとりです。

カノジョは、行き詰まりかけていたジュニア小説を少女小説として甦らせ、多くの若年読者の涙と笑顔を誘い、「本を読むって楽しい!」との気づきを与えました。

岩見沢市は、この偉大な氷室冴子さんの生まれ故郷であることを誇りとして、その名をいただく文学賞を発足させました。ほぼ同時代を生きた後輩のひとりとして、選考にかかわらせていただくことを光栄に思います。

ここから、たくさんの素晴らしい作家と作品がうまれてきますように、また、そのことによって、氷室冴子さんとその作品がますます高く評価され、必要とするひとの手元にとどき、永遠に輝きつづけますように。

以下、各作品についての選評というか読んだ感想です。正直、もしあまり良い作品がなかったらどうしようと思っていたので、いくつかの作品を読んでほんとうに安堵しました。感想はそのなまの気持ちをダダ漏れさせています。

受賞された作品は、いずれ実物あるいはその改訂版が皆様のお目にもふれるかと思います。むしろ最終選考に残りながら残念な結果であった二篇について、なぜ、どこが問題だったのか、参考にしていただければ幸いです。

来年も、これからも、冴子さんが喜びニンマリするような作品がたくさんたくさん集まりますように。

「へびおとこ」

火村ほのか、可愛い。茶とら猫をかばっただけで、転校生人気がいきなり終わるリアル。どろんこハリーとかの図書館の具体的な描写がとてもよい。魚のおりがみ! あれだな。とてもよい。『父』赤木かん子さんの短編の選集ですね。それで、もしかするとこの作品の「時制」がいまから十年少し前なのかなということがまずかすかに感じられた。

おとうさんが叱られてるのを見てしまう展開と、すすめられた書籍『父』のリンク。少年筆耕ということばがすぐ出てくるところ、いかにも図書館のひとらしくて、とてもよい。

保存書庫に避難する展開からの、スタビンズくんとの出会いがうまい。なにしろうまい。

「ひょっとこ」が氷室冴子さんにみえてきちゃったよー。そういえば冴子さんも、口とんがらかしてることあったよ。ひとをたすけて窮地におちいる。なんていいやつなんだ。おお、メタセコイヤ。岩見沢駅前には、とてもでかいメタセコイヤがある。これはもう宿命なのではないだろうか。

「あんたぐらいこわがりのひといない」という胆のせりふ、ほんとうに素晴らしい。ばつぐんだ。

最後スタビンズくんがスターになるのはちょっとやりすぎかなぁと思わないでもないのだが(野球はさすがにあんまり休んでいたらだめだろう、ミュージシャンにしたほうがいいという意見あり)、火村ほのか最高です。

素敵な作品を、ありがとう。このお話が読めて良かった。幸福です。

冴子さんも、きっと喜んでくれると思う。

多くのひとに、読んでほしい。素晴らしい物語でした。

「神絵師」

文章はうまいし、かっこいい。構成もたくみだ。賢い作者だと思う。

なにものかになろうと欲し、好きな既存キャラ・カプリスを誰よりもかっこよく描きたいと願う。イメージしているほどうまく描く技量がないことは自覚するが、描けているものがそれでOKだと信じたい。ひとに見て、ほめてほしい。恥ずかしい気持ちをこらえてネットにさらしてみると、やさしい言葉をかけてくれるひとにも出会えたが、厳しく批評もされた。

主人公は傷つき、絶望し、他人が描いた作品を盗用することを選択する。好きなことをして楽しんでいたはずが、他人の評価にふりまわされてしまうのだ。

この痛々しさと、なまの感情の激しさが、とても良かった。いまどきの女の子らしい、読者の共感を呼ぶキャラクターだと思う。

女流画家アルテミジアへの言及はいいが、めだつアイコンを出すからには深みが欲しい。いまどきはネットで調べればすぐわかることも多いので、そこからもっと踏み込んでほしい。

男性的価値観に抑圧された画家の名前を持ち出したからには、ルカにそういう事件があったほうがよかったと感じた。そのための伏線にみえた。

ちょうど半分あたりで「パクリ」がばれるバランスはうまい。スリルが増した。「私みたいなことをやっている人は他にもたくさんいる」「こんな追いかけっこに意味があるか」「でも。ごめんね。この首はいくらでもすげかえられる」などの逡巡も、よい。灯籠のための和紙を切るシーンも良かった。

姉の明里の設定はおもしろい。母に抑圧され呪縛されている主人公のもどかしさの対比として、自由なロックンローラーの存在はなるほどだった。この姉や家族の問題をもっとつっこんで書いても良かったのではないか。

「はーちゃんのぶろぐ」の最後の記事についての華子自身の預言を主人公があっけなく放置するところに、わたしは、ひじょうに、抵抗があった。華子を好きでなくてもいい。ほっとくのはひどすぎないか。くつがえそうとして、もがいて、ちからおよばず、ルカ=flowに助けをもとめるなどの展開だったら、腑に落ちたと思う。

主人公は夢の中で追求されるが、実際は犯行をカミングアウトしておらず、誰にもなんら断罪されることがない。これは甘いと思う。ウエンズディを「抹殺する」ことにも(すげかえる首なんかいくらでもあると本人がいっているとおり)痛みがない。サーズディになり、ウエンズディの「姉」と詐称するのは、ロックンローラーの姉とどうつながるのか? 申し訳ないが、このエンディングはわたしにはあまり好印象ではなかった。共依存の母娘を贄にして、主人公が自分だけうまいこと逃げきったようにみえたのだ。

しかし、「悪い子」を描くことは、文学のやくわりのひとつだ。筆力じゅうぶん、いまの時代の「白い少女たち」「さようならアルルカン」を描きだせる作者だと思う。

「あの、この手はわたしの手」

いいですね。タイトルが新しいし、文体もテキパキしている。

少女のビビッドな感覚! キミドリと緑さんという名前もいい。心臓がぎゅっとよっていくなどの個性的な表現がおもしろくて、うまい。文学だ。

緑さんは、なんのしごとをしているんだろう? 出てきたか? 読み返してみたが、みつからなかったと思う。さらっとでいいから、だいたいどんな職種か、ふれておくべきだった。

足裏の感覚、においにたいする敏感さなども、とてもいい。

たかやくんミーヤンの設定と、登場させかた、超絶うまい。

「猫のミーヤン」は架空だよね? そこもいい。ダヤンなのかなぁと思うけど、ちゃんと「フィクションにするべきだ」ということがわかっている。

クラスわけ(現在)から、思い出へ、いったりきたりするのは難しい構成なのに、すごくじょうずで、違和感がない。「原因のすべては自分にあると思ってしまう」キャラ、ストンとはまってます。歯が痛くなるなどの発見、うまい。イタリアンレストラン アッズーロの書き方も、うまい。アマガエルのこと覚えててくれるあたり、うまい。かすみさんとなつみさんのすがたをみる、うまい。女子五人のそれぞれの感性と関係性、うまい。うまいです。すごいなぁ。

『出張』にいった母、缶チューハイこっそりのんでみてまずいと思う、性の問題について考えてしまう、このへんの自然な展開がとてもよい。

キミドリちゃんがだんだん冴子さんにみえてきた!

ミーヤンとのおたがいの母親のちがいについてのやりとりよい。

大久保との関係と、ミーヤンとの関係の対比、おかしくてせつなくて、とてもよい。青春だなぁ。

高齢の先生と仲良くするキャラもすごくいい。納得がいく。

おかあさんが「気がつく」シーン、とても自然で、とても良かった。

「してくれなかったことばかり」泣ける。とてもいい。

選考会では、手がなぜいれかわったのかわからないし、視覚的にイメージしてみるとちょっと美しくないというかグロい気持ち悪いという声も出た。が、「成長期の自分の身体に対する違和感」を、「手がいつのまにかベツモノになっている」と表現するのは、とても小説的だという意見もあった。わたしはまったく違和感を覚えなかったというか、すんなりはいっていけた。

手は、とても個人的なものだし、道具であり、感覚器官である。それが「なんとなくへん」であることの、ささやかさと重大さ。ある種の少女マンガに通じる独特な繊細さ、いわゆる「女の感性」がまずズッシリとあって、ユーモアとてれ、皮肉っぽさ、物思う部分と生活感のリアルのバランスも素晴らしかったです。

「君を守る、地球を守る」

せりふは達者なところもあるのだが、地の文があまりにもまずい。

タスクが話主の一人称だが、彼は「話し手」にむいていない。

§引用§

図書館に来てすることといえば読書か勉強だが、ここに俺が好むような漫画本なんて気がきいた本なんぞ置いているはずもなく、仕方なしに真面目に宿題に取り組んだおかげで、生きてきた17年間で最も最速に夏休みの宿題が終わった。

§引用おわり§

賢くない設定のこの年代の男子一人称にしては、言い回しが爺さんすぎ、複雑すぎ、長い。語彙セットとキャラがあってない。小説は、そこでなにが起こっているかも重要ですが、それを「どう」語るかに手腕が問われるもの。語り手の選択を間違うと、せっかくの話がうまくつたわらなくなります。

そして、文章がじつになんとも微妙にへん。することといえば○○か××「だが」、ときたら、あとにつづくのは(結果的にするのは)○○でも××でもない「△△」の指摘でないとおかしい。「最も最速」馬から落ちて落馬してる。こういう感じの雑な言い回しが次々に出てきてしまう。音程のはずれた歌をきかされているようなもので、少しなら耐えますが、あんまり続くと許し難くなります。ひとことひとことをもっと吟味して、こまかく神経をつかってください。

「八月三十一日に地球が滅亡する」のに、「なんせ夏は長いから」とのんびりしているという展開はシュールでおもしろいのですが、さすがにノンキすぎ。というか、ほんとうになにも起こらなすぎ。

エジプト研究家が吉村さんでなく村吉さんであるのも、わかりやすさのためかもしれないが、ラフすぎ、安易すぎ。

男子三名女子二名の主人公集団が全員集まるまでが長すぎ、キャラ配置が最悪。「特徴が薄いのに人望のある主人公」「頭脳男子」「スポーツ男子」「幼なじみ姐さん優等生女子」「お色気担当不良女子」。いくらなんでも定番すぎ。もっとひねりが必要です。

「緊急速報」が、214ページ中の127……おそすぎ。

滅亡宣言出てからも、まだ、ダラダラ会話してるし。

肝心の最後の日に「あっ」と驚く超絶どんでん返しがあるのかと思ったのですが。

「きこえない」

達者だ。興味深く読みはじめた。が、だんだんいろいろ、ひっかかってしまった。

まず、『殴られ屋』。実在する。たぶん複数。幻冬舎アウトロー文庫に有名なノンフィクション作品がある。その書き手であるもとプロボクサーですら「相手にグローブをつけてもらって」いる。素手の「ぐー」でひとを殴るのは、ものすごく危険なのだ。殴られるほうにだけではなく、殴るほうにも。

そもそも金をはらって他人を殴りたがるなんていうのはまぁ正気ではない。女子限定ということだが、女子には格闘系アスリートは少ないし、不良ならためらいなく武器を使う。誰かをわざわざ殴りたがる女子は、十中八九、殴ることに慣れないだろう。ちからまかせに殴って、拳をつぶしたり、肩や腕のスジをおかしくしてしまったりするだろう。そのへんにまったく想像力がはたらいていない。

あらすじをおっても、はぐらかしを感じる。――先輩にいきなり取材をたのまれる、取材対象であるアオイとあう、殴らないし取材目的であることを打ち明けもしない、セーラー服が学ラン男に襲われている場に出くわし、「声」でセーラー服女子が男子なはずのアオイだと気がつく、助けることで友だちになる(つまり許される)――ここまで一発も殴ってないし殴られてない。

アオイが襲われているシーンも、「胸ぐらつかまれて壁におしつけられ」ているぐらいで、ぜんぜん痛くないし、こわくもないし、迫力や臨場感がない。暴力的な場面を描きたくないのなら、この題材を選択しないほうがよかったのではないか。

ひんぱんに殴られていたら、腫れる、血が出る、傷がある、嘔吐反射がおきる、肋骨が折れている、などなど、はためからも、容易にわかる状態になるはずだ。怪我やダメージはそうすばやくは治らない。服の中に隠せるていどの内出血だけというのはリアルでない。

バイト先の居酒屋でアオイは律子におごろうとする。殴られてまで必死で金をためようとしているのに? そのへんもふしぎだ。それがアオイの「頭のおかしさ」なのなら、もっとつっこめ。「ゆり」もどき、うさんくさい。申し訳ないが、同性愛に対する尊敬も理解も

たりないと思う。うけるかもしれないネタとして便利に利用して消費するのは失礼です。

最初の設定「取材」にまったく意味がない。ローマの休日なら、グレゴリー・ペックは、最後まで「スクープしようと思って近づいた」罪悪感をひきずるでしょう。取材目的だったのに友だちになってしまうことと、律子本人の「隠す過去」を、もっとこじれさせ、リンクさせるべきだった。

アオイ母の虐待設定も、「伝言」「類推」しかでてこないから、すごみがなく、切迫感がない。

ぜんたいに、すべてが「ひとごと」「よそごと」っぽい。主人公から距離がある。そういう芸風もあると思うし、そういう語り手が語るべき物語も世の中にはあるだろうと思うが、すじがきと話主のキャラが不適合だ。「一時間前からのことがすっとぶ」設定(なんだか『博士の愛した数式』みたい)は、加害者であった自分に苦しむ脳が無意識に自罰してるってことだろうか? よくわからない。最後、アオイに律子の声が聞こえなくなるところ、これもわからない。一度通読し、あらすじを把握した状態でもう一度読み返してみたが、アオイが、居酒屋で働くなどのふつうのバイトをがんばるのじゃなく、なぜわざわざ殴られるのか、理解できなかった。

「被害者と加害者」の関係を書こうという発想はいいが、もうひとつ踏み込めていない。悪いことしてしまった相手そのものに会いにいったらどうか。会って、殴ってもらったら?

そのための「正しい殴られかた」をアオイから習ったらどうか。それなら、笑って泣けるような気がする。

ちりちり頭のラファエルにひどく辛辣なのが気になった。それに対して、たとえばおやっさんのジョーさんは、あまりにもものわかりがよすぎる。「いじめられるためのキャラ」「いってほしいセリフを吐いてくれるキャラ」を配置してはいけない。どんなやつにも、それぞれの人生があり、そのような彼あるいは彼女になるにいたった経緯があるはずだ。ただのでく人形ではない。「魂」やどすキャラを、便利ツールにしてはいけない。

辻村 深月( つじむら・みづき)

主人公ほのかは、小学六年生。転校してきた新しい学校で、クラスの中心にいる女の子にひょんなことから目をつけられ、学校に行かなくなる。日中の時間をつぶすために訪れた図書館でドリルをしたり、司書が折り紙を折るのをこっそり手伝ったりする日々を過ごすが、ある日そこにクラスメートたちが校外学習でやってきてしまう。すると、それまでほのかに興味があるのかないかわからないふうだった司書の男性──顔の右半分が緑色の〝蛇男〟がやってきて、彼女を図書館奥の保存書庫に連れていく。するとそこには──。

第一回氷室冴子青春文学賞の受賞作、『へびおとこ』の前半部分。この後に続くシーンを読んで、私は「ああっ!」と顔を覆い、その場に頽れるほどの感動を味わいました。

この小説が好き、絶対に受賞作にしたい。そして──多くの人に読まれてほしい、と、まだ半分も読んでいないうちからそう思ってしまったのです。その予感は最後まで裏切られることなく、むしろ、読み進めるほどに素晴らしく物語が展開していき、いったい何度心の震えを上書きすればよいのやら! と思いました。

私は、この小説が大好きです。自分の少女時代に大好きだった氷室さんの名前を冠した賞から、この作品が送り出せて本当に嬉しいです。小手先の技術に頼ることなく、ストレートにまっすぐ、多くの人に響く物語を書ける感性は、天性のものだと感じます。

受賞、おめでとうございます!

私が二番目に推したのは、『神絵師』です。投稿サイトに盗作の作品を掲載し、称賛の言葉を浴びて悦に入る主人公は、多くの人に共通するさまざまなコンプレックスや痛みを孕み、非常に現代的な小説であると同時に、いつの時代にも通用する普遍性があります。何より、自分を虚構のリアルで防備する主人公の心の奥底にある「本当の自分の絵」に対するひそかな情熱とひたむきさが小説の根幹を支えているので、扱われているテーマが「盗作」であっても、作品と著者、両方の倫理観が信じられる。この、自意識の鎧でがちがちになっている感じもまた、青春小説を読む醍醐味であると感じます。とてもおもしろく読みました。

『あの、この手はわたしの手』も感性がすごくいい! ある日、自分の手が自分のものでなくなった気がする──、というのは、青春時代の自分の流れゆく日常の中でふとした違和感に気づき、これまで見ていた景色の中から大人になっていく主人公の物語の入り口として絶妙な設定でした。腕が入れ替わっているのかも──と思ってそれをぶつけた時の幼馴染のミーヤンの一言もお見事。センスの良さを感じます。

腕が本当に入れ替わっていたのであっても、そうでなかったとしても読める物語になっていると感じ、なぜそう感じるのかと言えば、おそらく、この小説が青春小説としてのいろんな隠喩に読める厚みを備えているからだと思います。

準大賞、お二人ともおめでとうございます。

『きこえない』。主人公の少女二人の結びつきを描きたいことがよく伝わってくる小説だったのですが、アオイが街を去らなければならない理由がややぞんざい。彼女たちを追い詰める存在は、ラファエロではなく、やはりアオイに過酷な現状を強いてきた彼女の親でなければ、切実さが伝わってこない気がします。著者が物語を動かすための必要性から、他の登場人物を都合よく動かしているように感じられてしまったことが残念でした。

『君を守る、地球を守る』。幼馴染の青春群像劇を作りたい、という意気込みはすばらしいのですが、それと「地球を守る」ことの落差が激しく、物語が大きく展開するところまでいかなかったという印象です。なぜ「地球を守る」のがこのメンバーなのか、彼らが離れ離れになっていた理由などにも疑問が残り、それぞれの関係性のドラマにも特別な新しさは感じられませんでした。

今回が初回の氷室冴子青春文学賞、候補作のどれもがレベルが高く、読んでいて本当に楽しかったです。第一回目の選考委員ができたことを光栄に思います。

【審査員講評】

伊藤 亜由美(いとう・あゆみ)

氷室冴子さんの故郷岩見沢市とは映画「ぶどうのなみだ」(2014年公開/三島有紀子監督、大泉洋主演)の撮影で大変お世話になり、それ以来 お仕事やプライベートでも訪れる機会が多くなり、このたびこの文学賞の映えある第1回目の審査員を甚だ僭越ながらお引き受けさせていただきました。

普段は40歳を超えたおっさん達(TEAM NACS)が出演する舞台や映画、ドラマの脚本読みが多いので、久しぶりに「青春」を題材とした10代の女子の胸がきゅんとするような恋愛や親に対する反抗、葛藤、友人との蟠りだったりを文字体感する日々は現実を忘れて没頭してしまいました。

どの作品にも自分自身が30数年前のいわゆる青春時代に抱いていた感情との類似性もありましたが、親になって思春期の娘との様々な感情のぶつかり合いを経験してきたことを彷彿する表現もあり、自分自身と重ね読んでいて目頭が熱くなるものもありました。

この歳になり、このようなお仕事をさせて頂いたことに感謝しかありません。

大賞を受賞された「へびおとこ」は、不登校になった小学生の主人公が、毎日通う図書館の中で大人を冷静に観察しながらも、人を信じることや裏切らない、ブレがない信念に好感が持てたのと同時に、「へびおとこ」なるオトナの男性への恋心にも似た憧れ的な表現がとても心地良かったです。

ラストの図書館の天井を見上げるシーンは非常にドラマチックで、映像が頭の中を駆け巡り、読み終えた後の爽快感はダントツでした。

主人公のナレーションありきのドラマや映画の映像化もイメージできるような作品のような気がします。

準大賞の「あの、この手はわたしの手」、「神絵師」は表面的な母親に対する嫌悪とはうらはらな「母に認められたい」「母に本当の私を見つけてもらいたい」という深層心理が上手く表現されていたと同時に非常に共感した作品でした。

とにかく応募総数が800作品というビックリするような数で、改めて氷室冴子さんの世界観に魅了されている方が多いということに感動し、ご応募された全ての方々に感謝申し上げます。

できましたら、来年以降はこの文学賞に応募頂く方には、是非氷室冴子さんの生まれ育った岩見沢市に実際に足を運んで頂き、彼女が見ていた風景、空気を感じて頂いてから筆を取って頂けると嬉しいです。

そしてこの「氷室冴子青春文学賞」が氷室冴子さんはもとより、今回の審査をご一緒させて頂いた久美沙織さん、辻村深月さんのような素晴らしい次世代の小説家を生み出す北海道を、日本を代表する文学賞になることを心よりお祈り申し上げます。

久美 沙織(くみ・さおり)

前世紀、昭和の昔、集英社に「小説ジュニア」という雑誌があり、ある時、青春小説の新しい書き手を募集しました。氷室冴子さんはその呼びかけに答えて早い時期にデビューした何人かのうちのひとり、私はカノジョの背中を見て大急ぎで必死に追いかけはじめたひとりです。

カノジョは、行き詰まりかけていたジュニア小説を少女小説として甦らせ、多くの若年読者の涙と笑顔を誘い、「本を読むって楽しい!」との気づきを与えました。

岩見沢市は、この偉大な氷室冴子さんの生まれ故郷であることを誇りとして、その名をいただく文学賞を発足させました。ほぼ同時代を生きた後輩のひとりとして、選考にかかわらせていただくことを光栄に思います。

ここから、たくさんの素晴らしい作家と作品がうまれてきますように、また、そのことによって、氷室冴子さんとその作品がますます高く評価され、必要とするひとの手元にとどき、永遠に輝きつづけますように。

以下、各作品についての選評というか読んだ感想です。正直、もしあまり良い作品がなかったらどうしようと思っていたので、いくつかの作品を読んでほんとうに安堵しました。感想はそのなまの気持ちをダダ漏れさせています。

受賞された作品は、いずれ実物あるいはその改訂版が皆様のお目にもふれるかと思います。むしろ最終選考に残りながら残念な結果であった二篇について、なぜ、どこが問題だったのか、参考にしていただければ幸いです。

来年も、これからも、冴子さんが喜びニンマリするような作品がたくさんたくさん集まりますように。

「へびおとこ」

火村ほのか、可愛い。茶とら猫をかばっただけで、転校生人気がいきなり終わるリアル。どろんこハリーとかの図書館の具体的な描写がとてもよい。魚のおりがみ! あれだな。とてもよい。『父』赤木かん子さんの短編の選集ですね。それで、もしかするとこの作品の「時制」がいまから十年少し前なのかなということがまずかすかに感じられた。

おとうさんが叱られてるのを見てしまう展開と、すすめられた書籍『父』のリンク。少年筆耕ということばがすぐ出てくるところ、いかにも図書館のひとらしくて、とてもよい。

保存書庫に避難する展開からの、スタビンズくんとの出会いがうまい。なにしろうまい。

「ひょっとこ」が氷室冴子さんにみえてきちゃったよー。そういえば冴子さんも、口とんがらかしてることあったよ。ひとをたすけて窮地におちいる。なんていいやつなんだ。おお、メタセコイヤ。岩見沢駅前には、とてもでかいメタセコイヤがある。これはもう宿命なのではないだろうか。

「あんたぐらいこわがりのひといない」という胆のせりふ、ほんとうに素晴らしい。ばつぐんだ。

最後スタビンズくんがスターになるのはちょっとやりすぎかなぁと思わないでもないのだが(野球はさすがにあんまり休んでいたらだめだろう、ミュージシャンにしたほうがいいという意見あり)、火村ほのか最高です。

素敵な作品を、ありがとう。このお話が読めて良かった。幸福です。

冴子さんも、きっと喜んでくれると思う。

多くのひとに、読んでほしい。素晴らしい物語でした。

「神絵師」

文章はうまいし、かっこいい。構成もたくみだ。賢い作者だと思う。

なにものかになろうと欲し、好きな既存キャラ・カプリスを誰よりもかっこよく描きたいと願う。イメージしているほどうまく描く技量がないことは自覚するが、描けているものがそれでOKだと信じたい。ひとに見て、ほめてほしい。恥ずかしい気持ちをこらえてネットにさらしてみると、やさしい言葉をかけてくれるひとにも出会えたが、厳しく批評もされた。

主人公は傷つき、絶望し、他人が描いた作品を盗用することを選択する。好きなことをして楽しんでいたはずが、他人の評価にふりまわされてしまうのだ。

この痛々しさと、なまの感情の激しさが、とても良かった。いまどきの女の子らしい、読者の共感を呼ぶキャラクターだと思う。

女流画家アルテミジアへの言及はいいが、めだつアイコンを出すからには深みが欲しい。いまどきはネットで調べればすぐわかることも多いので、そこからもっと踏み込んでほしい。

男性的価値観に抑圧された画家の名前を持ち出したからには、ルカにそういう事件があったほうがよかったと感じた。そのための伏線にみえた。

ちょうど半分あたりで「パクリ」がばれるバランスはうまい。スリルが増した。「私みたいなことをやっている人は他にもたくさんいる」「こんな追いかけっこに意味があるか」「でも。ごめんね。この首はいくらでもすげかえられる」などの逡巡も、よい。灯籠のための和紙を切るシーンも良かった。

姉の明里の設定はおもしろい。母に抑圧され呪縛されている主人公のもどかしさの対比として、自由なロックンローラーの存在はなるほどだった。この姉や家族の問題をもっとつっこんで書いても良かったのではないか。

「はーちゃんのぶろぐ」の最後の記事についての華子自身の預言を主人公があっけなく放置するところに、わたしは、ひじょうに、抵抗があった。華子を好きでなくてもいい。ほっとくのはひどすぎないか。くつがえそうとして、もがいて、ちからおよばず、ルカ=flowに助けをもとめるなどの展開だったら、腑に落ちたと思う。

主人公は夢の中で追求されるが、実際は犯行をカミングアウトしておらず、誰にもなんら断罪されることがない。これは甘いと思う。ウエンズディを「抹殺する」ことにも(すげかえる首なんかいくらでもあると本人がいっているとおり)痛みがない。サーズディになり、ウエンズディの「姉」と詐称するのは、ロックンローラーの姉とどうつながるのか? 申し訳ないが、このエンディングはわたしにはあまり好印象ではなかった。共依存の母娘を贄にして、主人公が自分だけうまいこと逃げきったようにみえたのだ。

しかし、「悪い子」を描くことは、文学のやくわりのひとつだ。筆力じゅうぶん、いまの時代の「白い少女たち」「さようならアルルカン」を描きだせる作者だと思う。

「あの、この手はわたしの手」

いいですね。タイトルが新しいし、文体もテキパキしている。

少女のビビッドな感覚! キミドリと緑さんという名前もいい。心臓がぎゅっとよっていくなどの個性的な表現がおもしろくて、うまい。文学だ。

緑さんは、なんのしごとをしているんだろう? 出てきたか? 読み返してみたが、みつからなかったと思う。さらっとでいいから、だいたいどんな職種か、ふれておくべきだった。

足裏の感覚、においにたいする敏感さなども、とてもいい。

たかやくんミーヤンの設定と、登場させかた、超絶うまい。

「猫のミーヤン」は架空だよね? そこもいい。ダヤンなのかなぁと思うけど、ちゃんと「フィクションにするべきだ」ということがわかっている。

クラスわけ(現在)から、思い出へ、いったりきたりするのは難しい構成なのに、すごくじょうずで、違和感がない。「原因のすべては自分にあると思ってしまう」キャラ、ストンとはまってます。歯が痛くなるなどの発見、うまい。イタリアンレストラン アッズーロの書き方も、うまい。アマガエルのこと覚えててくれるあたり、うまい。かすみさんとなつみさんのすがたをみる、うまい。女子五人のそれぞれの感性と関係性、うまい。うまいです。すごいなぁ。

『出張』にいった母、缶チューハイこっそりのんでみてまずいと思う、性の問題について考えてしまう、このへんの自然な展開がとてもよい。

キミドリちゃんがだんだん冴子さんにみえてきた!

ミーヤンとのおたがいの母親のちがいについてのやりとりよい。

大久保との関係と、ミーヤンとの関係の対比、おかしくてせつなくて、とてもよい。青春だなぁ。

高齢の先生と仲良くするキャラもすごくいい。納得がいく。

おかあさんが「気がつく」シーン、とても自然で、とても良かった。

「してくれなかったことばかり」泣ける。とてもいい。

選考会では、手がなぜいれかわったのかわからないし、視覚的にイメージしてみるとちょっと美しくないというかグロい気持ち悪いという声も出た。が、「成長期の自分の身体に対する違和感」を、「手がいつのまにかベツモノになっている」と表現するのは、とても小説的だという意見もあった。わたしはまったく違和感を覚えなかったというか、すんなりはいっていけた。

手は、とても個人的なものだし、道具であり、感覚器官である。それが「なんとなくへん」であることの、ささやかさと重大さ。ある種の少女マンガに通じる独特な繊細さ、いわゆる「女の感性」がまずズッシリとあって、ユーモアとてれ、皮肉っぽさ、物思う部分と生活感のリアルのバランスも素晴らしかったです。

「君を守る、地球を守る」

せりふは達者なところもあるのだが、地の文があまりにもまずい。

タスクが話主の一人称だが、彼は「話し手」にむいていない。

§引用§

図書館に来てすることといえば読書か勉強だが、ここに俺が好むような漫画本なんて気がきいた本なんぞ置いているはずもなく、仕方なしに真面目に宿題に取り組んだおかげで、生きてきた17年間で最も最速に夏休みの宿題が終わった。

§引用おわり§

賢くない設定のこの年代の男子一人称にしては、言い回しが爺さんすぎ、複雑すぎ、長い。語彙セットとキャラがあってない。小説は、そこでなにが起こっているかも重要ですが、それを「どう」語るかに手腕が問われるもの。語り手の選択を間違うと、せっかくの話がうまくつたわらなくなります。

そして、文章がじつになんとも微妙にへん。することといえば○○か××「だが」、ときたら、あとにつづくのは(結果的にするのは)○○でも××でもない「△△」の指摘でないとおかしい。「最も最速」馬から落ちて落馬してる。こういう感じの雑な言い回しが次々に出てきてしまう。音程のはずれた歌をきかされているようなもので、少しなら耐えますが、あんまり続くと許し難くなります。ひとことひとことをもっと吟味して、こまかく神経をつかってください。

「八月三十一日に地球が滅亡する」のに、「なんせ夏は長いから」とのんびりしているという展開はシュールでおもしろいのですが、さすがにノンキすぎ。というか、ほんとうになにも起こらなすぎ。

エジプト研究家が吉村さんでなく村吉さんであるのも、わかりやすさのためかもしれないが、ラフすぎ、安易すぎ。

男子三名女子二名の主人公集団が全員集まるまでが長すぎ、キャラ配置が最悪。「特徴が薄いのに人望のある主人公」「頭脳男子」「スポーツ男子」「幼なじみ姐さん優等生女子」「お色気担当不良女子」。いくらなんでも定番すぎ。もっとひねりが必要です。

「緊急速報」が、214ページ中の127……おそすぎ。

滅亡宣言出てからも、まだ、ダラダラ会話してるし。

肝心の最後の日に「あっ」と驚く超絶どんでん返しがあるのかと思ったのですが。

「きこえない」

達者だ。興味深く読みはじめた。が、だんだんいろいろ、ひっかかってしまった。

まず、『殴られ屋』。実在する。たぶん複数。幻冬舎アウトロー文庫に有名なノンフィクション作品がある。その書き手であるもとプロボクサーですら「相手にグローブをつけてもらって」いる。素手の「ぐー」でひとを殴るのは、ものすごく危険なのだ。殴られるほうにだけではなく、殴るほうにも。

そもそも金をはらって他人を殴りたがるなんていうのはまぁ正気ではない。女子限定ということだが、女子には格闘系アスリートは少ないし、不良ならためらいなく武器を使う。誰かをわざわざ殴りたがる女子は、十中八九、殴ることに慣れないだろう。ちからまかせに殴って、拳をつぶしたり、肩や腕のスジをおかしくしてしまったりするだろう。そのへんにまったく想像力がはたらいていない。

あらすじをおっても、はぐらかしを感じる。――先輩にいきなり取材をたのまれる、取材対象であるアオイとあう、殴らないし取材目的であることを打ち明けもしない、セーラー服が学ラン男に襲われている場に出くわし、「声」でセーラー服女子が男子なはずのアオイだと気がつく、助けることで友だちになる(つまり許される)――ここまで一発も殴ってないし殴られてない。

アオイが襲われているシーンも、「胸ぐらつかまれて壁におしつけられ」ているぐらいで、ぜんぜん痛くないし、こわくもないし、迫力や臨場感がない。暴力的な場面を描きたくないのなら、この題材を選択しないほうがよかったのではないか。

ひんぱんに殴られていたら、腫れる、血が出る、傷がある、嘔吐反射がおきる、肋骨が折れている、などなど、はためからも、容易にわかる状態になるはずだ。怪我やダメージはそうすばやくは治らない。服の中に隠せるていどの内出血だけというのはリアルでない。

バイト先の居酒屋でアオイは律子におごろうとする。殴られてまで必死で金をためようとしているのに? そのへんもふしぎだ。それがアオイの「頭のおかしさ」なのなら、もっとつっこめ。「ゆり」もどき、うさんくさい。申し訳ないが、同性愛に対する尊敬も理解も

たりないと思う。うけるかもしれないネタとして便利に利用して消費するのは失礼です。

最初の設定「取材」にまったく意味がない。ローマの休日なら、グレゴリー・ペックは、最後まで「スクープしようと思って近づいた」罪悪感をひきずるでしょう。取材目的だったのに友だちになってしまうことと、律子本人の「隠す過去」を、もっとこじれさせ、リンクさせるべきだった。

アオイ母の虐待設定も、「伝言」「類推」しかでてこないから、すごみがなく、切迫感がない。

ぜんたいに、すべてが「ひとごと」「よそごと」っぽい。主人公から距離がある。そういう芸風もあると思うし、そういう語り手が語るべき物語も世の中にはあるだろうと思うが、すじがきと話主のキャラが不適合だ。「一時間前からのことがすっとぶ」設定(なんだか『博士の愛した数式』みたい)は、加害者であった自分に苦しむ脳が無意識に自罰してるってことだろうか? よくわからない。最後、アオイに律子の声が聞こえなくなるところ、これもわからない。一度通読し、あらすじを把握した状態でもう一度読み返してみたが、アオイが、居酒屋で働くなどのふつうのバイトをがんばるのじゃなく、なぜわざわざ殴られるのか、理解できなかった。

「被害者と加害者」の関係を書こうという発想はいいが、もうひとつ踏み込めていない。悪いことしてしまった相手そのものに会いにいったらどうか。会って、殴ってもらったら?

そのための「正しい殴られかた」をアオイから習ったらどうか。それなら、笑って泣けるような気がする。

ちりちり頭のラファエルにひどく辛辣なのが気になった。それに対して、たとえばおやっさんのジョーさんは、あまりにもものわかりがよすぎる。「いじめられるためのキャラ」「いってほしいセリフを吐いてくれるキャラ」を配置してはいけない。どんなやつにも、それぞれの人生があり、そのような彼あるいは彼女になるにいたった経緯があるはずだ。ただのでく人形ではない。「魂」やどすキャラを、便利ツールにしてはいけない。

辻村 深月( つじむら・みづき)

主人公ほのかは、小学六年生。転校してきた新しい学校で、クラスの中心にいる女の子にひょんなことから目をつけられ、学校に行かなくなる。日中の時間をつぶすために訪れた図書館でドリルをしたり、司書が折り紙を折るのをこっそり手伝ったりする日々を過ごすが、ある日そこにクラスメートたちが校外学習でやってきてしまう。すると、それまでほのかに興味があるのかないかわからないふうだった司書の男性──顔の右半分が緑色の〝蛇男〟がやってきて、彼女を図書館奥の保存書庫に連れていく。するとそこには──。

第一回氷室冴子青春文学賞の受賞作、『へびおとこ』の前半部分。この後に続くシーンを読んで、私は「ああっ!」と顔を覆い、その場に頽れるほどの感動を味わいました。

この小説が好き、絶対に受賞作にしたい。そして──多くの人に読まれてほしい、と、まだ半分も読んでいないうちからそう思ってしまったのです。その予感は最後まで裏切られることなく、むしろ、読み進めるほどに素晴らしく物語が展開していき、いったい何度心の震えを上書きすればよいのやら! と思いました。

私は、この小説が大好きです。自分の少女時代に大好きだった氷室さんの名前を冠した賞から、この作品が送り出せて本当に嬉しいです。小手先の技術に頼ることなく、ストレートにまっすぐ、多くの人に響く物語を書ける感性は、天性のものだと感じます。

受賞、おめでとうございます!

私が二番目に推したのは、『神絵師』です。投稿サイトに盗作の作品を掲載し、称賛の言葉を浴びて悦に入る主人公は、多くの人に共通するさまざまなコンプレックスや痛みを孕み、非常に現代的な小説であると同時に、いつの時代にも通用する普遍性があります。何より、自分を虚構のリアルで防備する主人公の心の奥底にある「本当の自分の絵」に対するひそかな情熱とひたむきさが小説の根幹を支えているので、扱われているテーマが「盗作」であっても、作品と著者、両方の倫理観が信じられる。この、自意識の鎧でがちがちになっている感じもまた、青春小説を読む醍醐味であると感じます。とてもおもしろく読みました。

『あの、この手はわたしの手』も感性がすごくいい! ある日、自分の手が自分のものでなくなった気がする──、というのは、青春時代の自分の流れゆく日常の中でふとした違和感に気づき、これまで見ていた景色の中から大人になっていく主人公の物語の入り口として絶妙な設定でした。腕が入れ替わっているのかも──と思ってそれをぶつけた時の幼馴染のミーヤンの一言もお見事。センスの良さを感じます。

腕が本当に入れ替わっていたのであっても、そうでなかったとしても読める物語になっていると感じ、なぜそう感じるのかと言えば、おそらく、この小説が青春小説としてのいろんな隠喩に読める厚みを備えているからだと思います。

準大賞、お二人ともおめでとうございます。

『きこえない』。主人公の少女二人の結びつきを描きたいことがよく伝わってくる小説だったのですが、アオイが街を去らなければならない理由がややぞんざい。彼女たちを追い詰める存在は、ラファエロではなく、やはりアオイに過酷な現状を強いてきた彼女の親でなければ、切実さが伝わってこない気がします。著者が物語を動かすための必要性から、他の登場人物を都合よく動かしているように感じられてしまったことが残念でした。

『君を守る、地球を守る』。幼馴染の青春群像劇を作りたい、という意気込みはすばらしいのですが、それと「地球を守る」ことの落差が激しく、物語が大きく展開するところまでいかなかったという印象です。なぜ「地球を守る」のがこのメンバーなのか、彼らが離れ離れになっていた理由などにも疑問が残り、それぞれの関係性のドラマにも特別な新しさは感じられませんでした。

今回が初回の氷室冴子青春文学賞、候補作のどれもがレベルが高く、読んでいて本当に楽しかったです。第一回目の選考委員ができたことを光栄に思います。最終候補作品

神絵師

大場汐里、名門高校一年生。パクリ絵師はじめました。

沢村 基

青春 完結

1時間9分 (41,386文字)

君を守る、地球を守る。

高校生五人が駆け抜けたひと夏の物語

三坂しほ

青春 完結

1時間38分 (58,206文字)

きこえない

人に殴られる事でお金を稼ぐ殴られ屋の少女と、彼女に出会った女の子のお話です。

遠野しま

青春 完結

1時間14分 (44,193文字)

あの、この手はわたしの手

家族、友情、性の目覚め

笠井カヤナ(長澤沙也加)

青春 完結

1時間32分 (54,846文字)

へびおとこ

学校には、もうどうしたって行けない。あたしがたどりついたのは、図書館でした。

櫻井とりお

青春 完結

1時間40分 (59,420文字)

スケジュール

・募集期間:2018年1月15日(月)17:00:00 ~ 2018年3月15日(木)23:59:59 締切

・中間発表:なし

・結果発表:2018年7月上旬予定

※1楯はトロフィーに変更になる可能性があります。

※受賞者は、2018年7月13日(金)に北海道岩見沢市で開催される授賞式に招待されます。

※岩見沢にまつわる副賞:お米、農産物、ワイン、加工品など岩見沢の協賛企業からの副賞をご用意します。

※1楯はトロフィーに変更になる可能性があります。

※受賞者は、2018年7月13日(金)に北海道岩見沢市で開催される授賞式に招待されます。

※岩見沢にまつわる副賞:お米、農産物、ワイン、加工品など岩見沢の協賛企業からの副賞をご用意します。

【補足事項】

・Wordファイルを投稿して応募される場合、エブリスタ上に作品は掲載されません。

・選考の対象は、日本語による言語表現作品一般とします。

・応募は過去に受賞歴、出版歴、書籍化予定がないオリジナル作品に限ります。ただし、エブリスタ主催の賞で受賞歴のある作品は、出版歴・書籍化予定がなければ応募可です。

・現在他の文学賞(エブリスタサイト内で開催中のものも含む)に応募中の作品は審査対象外となります。

・完結作品であることが必須です。

・受賞作はエブリスタサイト上で公開されます。

・選考に関するお問い合わせには応じられませんのでご了承ください。

※Word応募機能はフィーチャー・フォン(FP)ではご使用いただけません。ご了承ください。

【補足事項】

・Wordファイルを投稿して応募される場合、エブリスタ上に作品は掲載されません。

・選考の対象は、日本語による言語表現作品一般とします。

・応募は過去に受賞歴、出版歴、書籍化予定がないオリジナル作品に限ります。ただし、エブリスタ主催の賞で受賞歴のある作品は、出版歴・書籍化予定がなければ応募可です。

・現在他の文学賞(エブリスタサイト内で開催中のものも含む)に応募中の作品は審査対象外となります。

・完結作品であることが必須です。

・受賞作はエブリスタサイト上で公開されます。

・選考に関するお問い合わせには応じられませんのでご了承ください。

※Word応募機能はフィーチャー・フォン(FP)ではご使用いただけません。ご了承ください。

氷室冴子青春文学賞の創設にあたって

我が国が第二次世界大戦後の荒廃から立ち直った昭和30年代始め、北海道の雪深き地方都市に生まれ、高度経済成長期に育ち、物語を書き始め、高揚の時代の終焉であるオイルショックの年に大学を卒業し、職業作家を志し、1980年代から1990年代に数多くの作品を発表した氷室冴子。

彼女は、戦後民主主義の世の中になっても、主役は男性である時代の現実を打ち破るような、感情豊かで魅力的な女性をヒロインにした物語を生み出し、同時代を生きる若い女性を中心に多くの支持を得た。日本の小説にそれまでになかった自由な新しい女性像は、次の世代の作家に大きな影響を与え、彼女が切り開いた物語の地平線は現在も限りなく大きく広がっている。

氷室冴子がわが国の小説のフロンティアを開拓し、それまでにない新世代のための物語を紡ぎだし、同時代の若い読者の共感を得る瑞々しい女性像を生み出したように、“今”をイメージさせる主人公が登場する、若い魂を揺さぶる小説を見つけ出し、これからの物語の可能性を広げていくことを目指し、この賞を創設する。

氷室冴子青春文学賞実行委員会

委員長 木村 聡

▼氷室冴子とは

1957年、北海道生まれ。藤女子大学国文学科卒業。『さようならアルルカン』で集英社の青春小説新人賞に佳作入選。累計800万部のヒットとなった「なんて素敵にジャパネスク」シリーズ、スタジオジブリによってアニメ化された『海がきこえる』などを執筆した少女小説家。集英社の少女小説レーベル「コバルト文庫」の看板作家として人気を博す。2008年6月逝去。

○主催

氷室冴子青春文学賞実行委員会

○特別協力

エブリスタ

○協賛

株式会社マウントアライブ、北海道新聞社岩見沢総局、株式会社空知新聞社、有限会社天狗まんじゅう本舗、合同会社クレスガーデン、株式会社鈴木造園、株式会社南部電設工業、早川建築資材株式会社、武蔵商事株式会社

○後援

岩見沢市、岩見沢市教育委員会、一般社団法人岩見沢市観光協会、NPO法人はまなすアート&ミュージックプロダクション、文学岩見沢

コンテストの注意事項(必読)