このコンテストは受付を終了しました

大賞

私が鳥のときは

母がその人をさらってきたのは、蒼子が中三のときだった。

平戸萌

青春 完結

1時間23分 (49,359文字)

準大賞

該当なし

未練ガール・決別ボーイ

軽快な筆運びでテンポよく読ませてくれました。

沖縄の地方色、コンビニバイトの実態、SNSとリアルの繋がりようをちりばめるなどし、こちらの好奇心を満たそうとするサービス精神があり、作中つねに「何かが起こっている」ようにしている点といい、かなり書き慣れた方だと思いました。

残念なのが詳しく書いてあることのほとんどが「設定」の域を出ないこと。元々の「設定」の出し入れで話が進んでいて、人と人のぶつかり合いや、何かしらの事件を契機に起こる「変化」や「展開」の仕方が弱いように感じました。

セックスがらみのエピソードがなんだか唐突で、作品全体と馴染んでいず(あるいは活かしきれてなく)、違和感が残りました。なぜこのエピソードを入れたのかなぁ、と考えてみて、もしかしたら、こっち(セックスやりまくりの小説、黒歴史小説のようなもの)のほうが、この書き手の特徴が出るのかもしれないと思いつきました。明らかに本賞に寄せてきたこの作品より、よほどいいものになる可能性が高そうな気がするのですが、どうでしょうか。

空むこう、ジニア

手助けを必要とする障害児と、母の介護者である女児が同級生で、彼が辛い毎日を送っている彼女のお世話係になりたい、というのは新味があり、いいと思いました。

女児が介護に追われる生活をクラスメイトにひた隠しにするところも、介護のストレスの吐け口として母の化粧品を一つずつ池に捨てるエピソードも、追い詰められた若い介護者の苦しさがじんじんと伝わってきて、とてもよかったです。

ですが、助けがなければ生きられない人が、助けられることを申し訳ないと思い、それを知って若い介護者が疲れを回復すること。若い介護者が仕事で忙しい父親に不満をぶつけ、母親が「あああああ」と不明瞭な言語で謝り、結局三人で頑張ろうとなったりすること。そもそも母への贖罪のための父子介護であること。など、あんまり自罰的だし、自助努力しすぎでは、とわたしなんかは思いました。

外に救いを求めてもいいんだよ、だれかの手を借りてもいいんだと、異なる視点があってほしいと考えます。

地球の見えるレストラン

2060年代の地球(おもに日本)が舞台の話ですが、さのみ未来な感じがしませんでした。小説で未来を感じさせるって難しいんだな、と改めて感じ入った次第です。

宇宙の感じもそんなにしなかったのですが、月から来た綺麗な男の子とどこにでもいそうなフツーの女の子が富士山に登るという発想を可愛らしく思いました。月の上レストランというのもなにやらロマンチックで、そこからの眺めが目に浮かびます。

細かい部分でちょいちょい「?」が浮かびましたし、色々雑な部分はあるのですが、なんともいえない「いきいきしたもの」――思いついたことを形にしようとするひたむきさのような――があって、書き手の小説を書く喜びが感じられ、それはわたしにも覚えのある、ただただもうもう書いていた時期と重なり、素通りできない気持ちになりました。たくさん読んで、どんどん書いていってくださいね。

私のツラの皮

この書き手だけに備わった特別な感覚があるように思いました。それは文章表現にも見られ、「決まった」ときは実に素晴らしいんですけど、いかんせん打率が高くなく、そうでないときの分かりづらさがすごいです。

付け替えパーツなる技術が一般化していて、人はどんな顔でも手に入れられるらしく、ほとんどみんな美人というような社会が舞台ですが、きっとこういうのは細部をだいぶ丁寧に作り込まないとリアルにならないのではないかなぁと思います。

お母さんがなぜ娘と同じ顔にしたのか分かりませんでした。お母さんと野沢さんの関係も分かりませんでした。けれどもこの二人の気持ち悪さが非常に鮮やかで、うーん、やっぱりこの書き手だけの何かがありそう。

書き手からすると読者は、かならず他者です。他者の目を少し意識してみるといいかもしれません。

枯れるって約束

恋愛を軸に書いている、というのがいいと思いました。いまどきは少し珍しいからです。

しかも身を入れて好きになってしまい、相手が一番大事になっていき、ずうっと忘れられない、というちょっとメンヘラみのある成り行きで、そういうの、わたしの大好物です。

彼が彼女に新しい呼び名を与えたとき、その呼び名が小説内視点人物の名前に変わる、というのがとにかくとてもいいと思いました(打ち込みミス、修正し忘れでないことを祈ります)。

わたしはてっきり、そのとき生まれ直した彼女は、雛鳥が初めて親鳥を見たときのように彼しか見えなくなり、ノーブレーキで突っ走るものだと思い込み、たいそうワクワクしたのですが、意外にゆっくり好きになっていったのでがっかりしました(自分勝手)。

だったら、もっと、ここぞという切り替えポイントで「彼の与えた呼び名を小説内視点人物の名前」にするといいと思います。そしてそこからはスピードをぐんと上げていくといいのでは、と助言させていただきたい。

基本的にスピードが遅めで、そこからさらにスローモーションで見せ場を書く趣向のようですが、速く書くところもあると「メリハリ」が出てきます。「メリハリ」の一環として、彼の虜になる前の彼女の様子ももっと欲しいところです。恋に落ちる前と落ちた後、登場人物がどれほど変化するか(どれほど愚かになるか、かもしれません)は読者のご馳走なので、これでもかというくらいの勢いで書いてもいいのではないでしょうか。

私見ですが、エモーショナルな書き方は控えめにしたほうが無難です。ことに体言止めと倒置法の合わせ技はエモ過剰になるので、最小限にとどめられますように(やりたくなるけどね)。

私が鳥のときは

一種のシェルター小説と読みました。

わたしは誰かのシェルターになれるし、誰かがわたしのシェルターになってくれるかもしれない、というのが読後の感想で、ほんとうにまぁ胸がいっぱいになったことです。

文句を言ったり、揉めたりしながらも、蒼子に備わる清潔な優しさとでもいうもの、あるいは純粋な親切心がエンジンとなり彼女を行動させるのが嬉しく、頼もしく、気持ちがよかったです。

人と人の分かり合えなさを書いているのもよかった。やー、ほんとうによかったです。

文章では、速く書くのが上手だと思いました。蒼子がいじめを受けた経緯を数行で過不足なく説明するところなぞは素晴らしかったです。描写もまた少ない語数で情景をくっきり浮かび上がらせることができるようで格好いい。羨ましい。

とにかく圧倒的でした。堂々と世の中に出ていってください。応援しています。喝采!

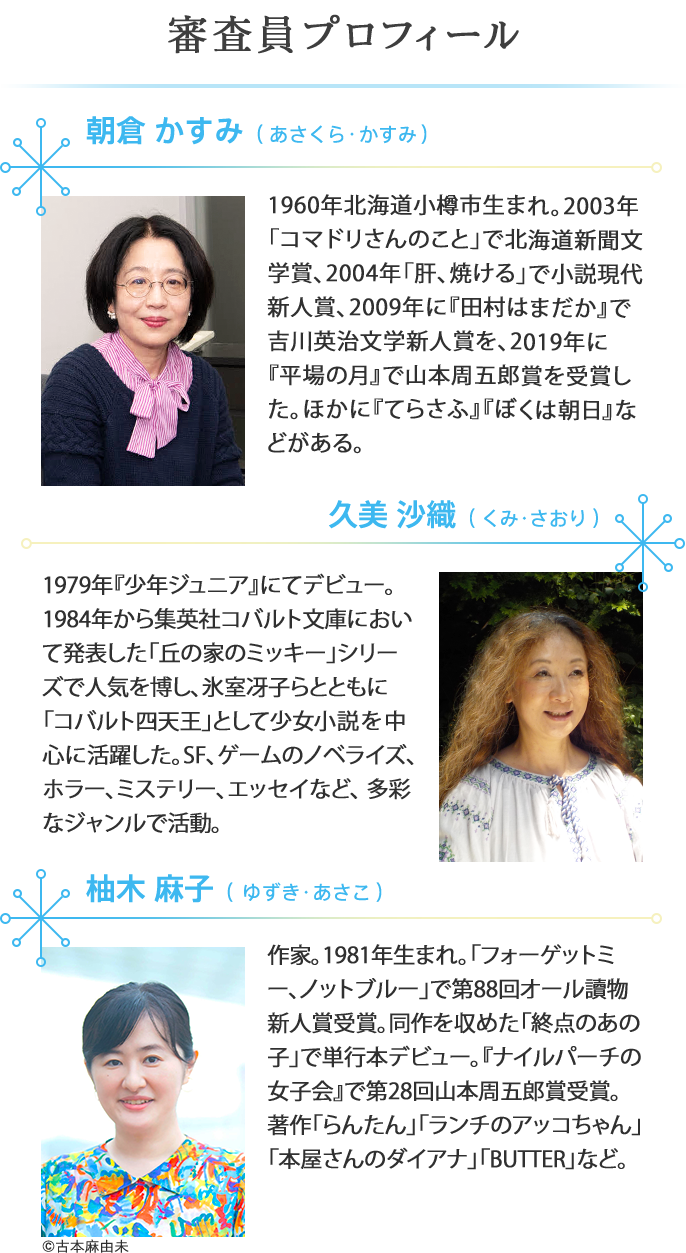

久美 沙織(くみ・さおり)

未練ガール・決別ボーイ

沖縄のコンビニの人間模様&働き日記。南国ならではの恋愛感覚やまちゅと教祖の関係などなかなか新鮮で斬新。

「逃げ続けたってその先にあるのは違う種類の地獄だよ」とか、バチッときまってるところもありました。あこがれのまちゅのキャラはたしかに魅力的でした。

「パイナップルツアーズ」という映画を思い出しました。めちゃくちゃなのがおもしろい、けど、惜しい。

いくらなんでもなにも考えずにだらだら書きすぎです。最初にもどると、なにがくそったれなのかよくわからない。

コンビニ内輪話なら、村田沙耶香さんの「コンビニ人間」(芥川賞だ!)がありますし。店員がわのことばっかり書いてあって、買い物にきたひとのことがほぼないですね。

今日もへんな客がきた、みたいなのを、とっかえひっかえだして、坂元裕二脚本の複数主人公ドラマみたいにしたくれたらおもしろかったんじゃないかな。

わりと好感度高かった作品ですが、粗いというか、しぼりこめてないというか、もうちょっとちゃんとできたんじゃないかと感じてしまいました。

空むこう、ジニア

定型発達児童ではないだんご(安吾)とヤングケアラー知沙。「お世話係」になることで、それぞれに困難を抱えた二人が向き合い、「ほかのひとにはないところ」を見いだし、自分がこころに秘めてきたものと直面する。

いま問題になっている重要なテーマで、真剣な書きっぷりに、こころを揺さぶられました。高く評価したかった。惜しい。

しかし。知沙が父親にやっと本心をぶちまけたところ、あのあとに、知沙も読者も安心できるような大団円的な「解決」が欲しかったです。たとえば、地域のケアマネさんがきて、プロのサポートがつくことになった、とか。公的支援を受けて当然の状態なので、お父さんがそこをしっかり考えて、態度を改めてくれることを祈ります。

流星が隠していた悪事(うさぎいじめをだんごに咎められ、暴力をふるわれたとウソをついたこと)を告白し、だんごがサッカーでゴールを決める、とかは、たしかに感動的なエピソードですが、正直、いらなかった。そういうのが入ることで、根幹をわからなくしてしまい、全体のバランスを崩しているのではないかと思います。

ラスト。だんごがいま暮らしている場所をクラスメイトと訪ねたときの知沙の感情、もう二度と会えないけれど、空をみれば虹のようにつながれる、みたいなところにも、強い違和感を覚えました。まるで「なーんだ、思ってたよりいいところなのね。あの子は幸せで、もうわたしがいなくても大丈夫ね。さようなら」って、喜んで切り捨てているように見えたからです。

知沙はだんごを恩人と感じたのに、不器用に書いた手紙までもらったのに、それでも、つながりつづけようとしない。

小学生なんてそんなもんだ、自分のことで精一杯であたりまえ、が、現実かもしれませんが、二人の魂の特別な結びつき(恋愛や友情じゃなく、戦友、みたいな、独自のコミュニケーション)を満たした結末を、わたしは望んでしまった。

そもそも一番気になったのは、実は安吾の一人称の語りです。ここに、もう少し配慮と、「圧倒的な魅力」が欲しかった。だって、彼は、話したり書いたりすることは「苦手」で「ゆっくりしかできない」キャラクター。口に出して話すのがうまくできないとしたら、思ってること考えてることはどうか? 整理や言語化がふつうなはずはない。

なのに。彼の観察、表現、こだわり、自分について説明していることなどが、すべてあまりに「健常」すぎ、賢すぎ、偏りがなさすぎ、もったいなかったです。もっと特別な、不思議な、意外な、突拍子もなくワンダーな「感度」や「感覚」を、特別な思考世界を、感じさせてほしかった。たとえば『アルジャーノンに花束を』のチャーリーや『くらやみの速さはどれくらい』のルウのように。

タイトル、意味不明です。ジニアの花言葉 「不在の友を思う」がなんか関係あるのかな。だんごや知沙のお話だということがすんなりわかるようなタイトルが欲しかったです。

地球の見えるレストラン

宇宙ホテルに清掃ボランティアにいった親友が、宇宙飛行士が落とした手袋をひろった?

素敵ねえ。でも、そこから話がつながる(手袋を返しに行くとか、そのために宇宙飛行士を探しに行くとか)のかと思うと、ただ「じゃ、愛梨もバイトしてみれば」。

宇宙とか2060年とか出てくるんですけど、宇宙感も未来感もなく、そもそもこれ宇宙でも未来じゃなくてもいい話だったんじゃ。

月の住人リクトと富士山に登る。地球に行ったら登山してみたいと思っていたリクトは、身体的にちょっと問題があるひとだった。ですけど、べつに月のひとじゃなくても、からだの弱い人ならそれでお話になったような。

すみません、そして、ぜんっぜん登山してる感がないです……踏みしめて歩いてる感とか、景色とか、空気の味とか。

それと、知り合って間もないリクトとなんでそんなにすぐ親密になるのか。それが2060年流なんでしょうか。どっちもしゃべりすぎ。ちょっと話しただけで簡単にわかりあえすぎ。『オデッセイ』っていう映画をちょっと観てみてください。火星にひとり残されたマット・デイモンのど根性とラッキーでどっこい生き抜く苦労話。楽しいですよ。

私のツラの皮

付け替えパーツなるものが実現した世界。ただし、過去に整形手術をしたことがあるとパーツを利用できない。なぜか娘のトワの顔にした母と生きるへんな日常。

ラスト近く、干してある母のパーツをつけてみるシーンがゾッとした。ひとの歯ブラシで歯みがきしろって言われたみたいな。

すごいへんな話で、いまの若い女の子の生きにくさ、母親との関係性をどうしていいかわからない感じが、比喩的ななにかごしにグサグサ刺さってくる。

ルッキズムに対する嫌悪と諦め。同級生たちとのギスギスした関係、バイト仲間のおばさんとのほうがむしろわかりあえる。売れ残りのパンを食べるところや、ファミレスのドリンクバー399円を痛みをともなって払う感じ、あといっこ踏み外したら立ち直れないところに落ちてしまいそうな貧しさの感じもひりひり伝わってきた。

【クラスの中では私だけが素顔だった】。ものすごい断絶感。無視できないなにかを秘めていると思う。

ただ、物語の構成にも表現にも、いまひとつ、繊細さがたりない。

たとえば、あんパンを二等分して「小さいほうを」食べるとあるが、二等分は、ふたつの同じ大きさにわけることだから、小さいほうはありえないです。

凡庸的、とかいうのもへん。自分の所為とか、「せい」を漢字にするキャラなの、トワちゃんは?

SFなのか、ホラーなのか、純文学をめざしているのか、よくわかりませんが、まずは、このような言葉や字面に対するゾンザイさをなんとかして欲しい。

そういうあたりがしっかり整っていて、なのに「へん」なところが際だっていたら、素敵だと思う。

枯れるって約束

不敵なモテ男辻間くんにうっとり惚れてしまえたら楽しく読めたかなぁ。

凝りすぎか、ひとりよがりなのか、意味を読みとりにくかったです。

がんばって読んでみると、会話はちゃんとうまい。リアルだし、リズムがある。ユーモアも。かっこいい男の子に力を集中しているのはわかる。でも、あまりにアップのシーンばっかりすぎ。なんだか、乙女ゲームの脚本だけ読まされてるみたいな感じがした。美しいビジュアルと、いけてるボイスなら、ときめくんだろうなぁ、みたいな?

蛍のところも野球のシーンも、ぜんぜん臨場感がなく、土も汗も温度も風も感じられません。ざっくりふわっとしたラフな原案を下請けさんに投げて、絵師さまと美術背景、BGMなどなど、あなた好みのすごいひとたちが最高に良い仕事してくれたところで完成です、の、まだ途中、みたいな感じ。

そもそも、甲子園めざすレベルの野球部の男子がこうかな? 高校生って年代の男子がこうか?

ミラーにも、共感できなかったです。これ、写真とる子の感性かね? なにがうれしくて写真を撮っているの?

辻間のこと、被写体として好きなのか、異性として好きなのか、自分でもよくわからない、みたいなアート悩みだったら、もうちょっとおもしろかったのに。

さらに、辻間がミラーを好きな理由が、ぜんぜんまったくわからない。「おれのこと好きだけど、おれより好きなものがある子に出会うこと」ってモラ発言もあったし。

最初、自分に興味ない女がめずらしくてからかってるだけだったのが、写真とるマジな姿勢でだんだん本気になってきた、とか? そういうことかな。だったら、もっともっと、ミラーを、つれなくしたほうがいいでしょう。ほんとは好きなんだけど、好きってバレたら切られるから、バレないようふるまうぞ、みたいな、ツンツンにしないと。

いまどきの感じはするんです。主語をはぶく感じとか。自意識がみょーに重たいのとか。ジュースを「あげて」いた、などの言語感覚とか。

もうちょっと誰でも苦労なく読めるように、読者が戸惑わず、面食らわず、スムーズに字面を追えるように。かっこよさより、わかりやすさ、ちゃんと伝えることを意識してみてください。

私が鳥のときは

百均のマニキュアのエピソード。バナミさんの息子に彼女がいて、なまじ話しかけると誤解される心配。ヒナちゃんでさらってきちゃったの繰り返し。もし雨なら……のエピソード。花火から倒れるシーンも自然で無理がなくすばらしい。佐藤息子がいじめ加担側だったのもすごい。ラストもすごい。いいところがたくさんありました。

一番いいのは、蒼子がちゃんといまどきの中学生の女の子であること。ものの言い方、考えかた、考えのおよばなさ加減などなど。バナミさんが異様に若いことに気がつかないのも、中学生ならばこそ。二十歳以上はまとめておばさんやおばあさんに見える世界から語っている一貫性。たいへん読みやすく、入り込めました。

文章が過不足無くきちんと整っていて、しかも「笑い」をまねく、おもてなしな語り口だ。語られている内容はけっこう悲惨で残酷なのに、この語りが救っている。

家族ではないけれど、家族のようになるひとの物語。いじめや、虐待、生まれながらの格差など、さまざま問題をはらんでいるのに、軽くて明るく、希望とユーモアにあふれている。たたみかけるように物語が進み、どんどん先が知りたくなり、読み終わりたくない、いつまでもこのひとたちといっしょにいたい、そんな心地良さ。

ヒナちゃんのキャラも実にいい。すごいなぁ。

こんなすばらしい作品を冴子賞に応募してくださって感謝です。

柚木 麻子(ゆずき・あさこ)

未練ガール・決別ボーイ

優れたところがたくさんあるのに、設定が「後出し」で、それも次から次へでめまぐるしいのがとても惜しいと思います。

身近なバイト仲間がネットでは有名なセックス教祖という設定は面白く、彼と主人公がセックスもせず、ただだらだら宅飲みするあたり、沖縄の夜の空気とあいまって、この作者さんにしかかけない、とてもいい感じの雰囲気がでています。

「実はこうなんです」はなくてもいいので、この筆力で是非、日常を丁寧に描いた短編一本描ききって欲しい。

あと、よく、悪役と描かれがちなインフルエンサー女子が、本当にいい人なのも私はとても好きです。

空むこう、ジニア

ケアされる辛さ、ケアする辛さ。その両方を、これだけの筆力で描かれたことがまず、驚嘆に値します。

心理描写、文章力、化粧品などの小道具の使い方、なにをとっても非の打ち所がないのですが、どうしてもひっかかるのが、安吾くんがあまりにも聖なる存在として描かれていることです。

安吾くんによって、こどもたちが成長し、救済されてしまう。そして、大人はまったく機能していない。これだけ書ける人なので、私は是非、プロになっていただきたいし、なれる方だと思います。

ただ、生まれつきハンディキャップがあるキャラクターを描く場合、その人がみんなに愛される、役に立つという設定は大変危険である、とぜひ、注意を払っていただきたいです。

地球の見えるレストラン

ロマンティックで素敵な物語なのですが、いかんせん、マリンやリクトという、個性がめちゃくちゃに強いキャラクターによって、物事がどんどん決定され、主人公がただ流れに運ばれていくのが、歯がゆいというというか、惜しいと思います。

物語の長所を崩さずに改善するには、主人公になにか個性というか、譲れないこだわりのようなものが欲しいと思います。

会話がスムーズすぎるので、もう少し噛み合わなさというかひっかかりが、美しい作品世界をより引き立ててくれると思います。

私のツラの皮

氷室冴子青春文学賞の選考をつとめて三年目なのですが、もっとも怖い作品だったことは絶対に言っておきたいです。

ラスト、お母さんが娘と同じ顔になってしまうという設定がまずおぞましいし、野沢さんのキャラクターは、全読書体験の中でもトップレベルに気持ち悪い。あきらかにSFホラーに類い稀な才能がある方と思うので、この路線をさらに極めて欲しいです。

設定はたぶん少しだけ先の未来ですよね? そこは別に書き込まなくてもいいので「付け替えパーツ」がいかにして誕生し、普及していったか少しでも描かれていると、読者としても入り込めると思います。

読者をいかにして、小説の世界の中に引っ張り込むか、そこに意識が行った瞬間、傑作を生める方だと思います。

枯れるって約束

辻間くんという、かっよくて繊細で、おまけに野球も得意な男の子。作者さんもまた、この辻間くんを好きなことが、描写から伝わってくるのがいいと思います。

レモンジュースの小道具やミラーの切り替わりもきいています。ただ、文章が非常に読みづらく、何度も何度も振り返らないと、内容が頭に入ってこないのが難点です。

句読点に気を配り、セリフが続くところは潔くカットしてもいいと思います。辻間くんの魅力を伝わりやすくするためには、全体を削ぎ落とせるだけ落とし、辻間くんとミラー二人だけの関係性にフォーカスするのがいいと思います。

私が鳥のときは

完璧な作品。胸が震えました。

同居ものであまり描かれない、第三者がいることの居心地の悪さ、かさばり、疲労がちゃんと伝わって来るだけではなく、何故かこの家の間取りまで手にとるように理解できます。

お母さんとバナミさんの関係もいいですが、蒼子とバナミさんの友情が、あくまでも中学生と三十代のそれで、蒼子が必要以上に大人にならなくてもいいところなど、作者の持つ、倫理観というか視線の公正さのようなもを、私は心から信頼しています。

バナミさんが生きているうちに、息子を突き放してでも正そうとする、やりたいことをやるところなど、蒼子に成長を促すのではなく、むしろ彼女から重荷を取り去っていくようで、とてもいいと思いました。

そのすべてが、従来の家族制度から自由であり、そして少女に責任を負わせすぎな文学の歴史を塗り替えるものだと思います。素晴らしい作品に出会わせてくださり、感謝します。最終候補

未練ガール・決別ボーイ

引っ越してきて二ヶ月強、今すぐにでも帰りたい

最上来

青春 完結

1時間38分 (58,741文字)

空むこう、ジニア

第四回氷室冴子青春文学賞の最終候補にのこった作品です。先生方の講評を見ながら執筆にお役立てください。

山城 木緑

青春 完結

1時間18分 (46,488文字)

今日モデルの貴方は明日 (旧題:私のツラの皮)

母は私と同じ顔をしている

朝映

現代ファンタジー 完結

36分 (21,208文字)

私が鳥のときは

母がその人をさらってきたのは、蒼子が中三のときだった。

平戸萌

青春 完結

1時間23分 (49,359文字)

メールアドレスの受信設定について

選評の送付や書籍化の打診は、エブリスタに登録されたメールアドレス宛にご連絡いたします。迷惑メール防止の為にドメイン指定受信の設定をされている場合、メールが正しく届かないことがございますので、「@estar.jp」を受信できるよう設定して下さい。応募の辞退について

応募期間中であれば、作品管理から応募の辞退が可能です。(操作手順はこちら)

締切後の応募辞退は原則として出来ませんので、ご応募の際はご注意ください。コンテストの注意事項(必読)